Faith is not being sure where you’re going, but going anyway.

Frederick Buechner, Wishful Thinking

信仰とは、自分がどこへ向かっているのか確信が持てないままでも、それでも歩み出すこと

フレデリック・ビュックナー

信仰を伝えたいという親の思いと、子どもの拒否感

「お祈りしないと、ご飯は食べられないよ」

そんな言葉を口にした瞬間、どこかでチクリと後悔している自分に気づく。

信仰を伝えたいという思いが、いつのまにか“しつけ”や“ルール”というかたちで、子どもに押しつけられていないだろうか ――。

「子どもが聞いてくれない」、「親の言うことを子どもに聞かせられない」という親としての自分の不甲斐なさを子どもにぶつけていないだろうか ――。

そんな問いが、ふと胸をよぎる。

現代の日本では、家庭で宗教的な価値観や実践を大切にしながら、子どもが学校や地域社会の中では「宗教的でない普通」を生きているという状況が少なくない。

まるで、二つの文化のあいだを行き来するように。

いわゆる「宗教二世」の問題は、親の信仰が子どもにどう影響するのかという点で、近年社会的にも注目を集めている。けれどこれは、特定の宗教に限られた話ではない。

たとえば私たちは、

「あいさつできる子はいい子」

「返事は元気よく」

「ちゃんと靴をそろえましょう」――

こうした声かけに、どこか心当たりがあるのではないだろうか。大人の期待通りにふるまう子どもが「いい子」だという、静かな合意。

それは一見、教育的な言葉に見えて、知らず知らずのうちに「ふるまい」と「価値」を結びつけ、子どものありのままの感情や背景を見落としてしまうことがあるのかもしれない。

感謝の営みとしての「祈り」と心理学的知見

心理学者ロバート・エモンズ(Robert A. Emmons)は、「感謝(gratitude)は心の健康を支える基盤である」とし、「感謝の感情を育てることは、幸福感やレジリエンス(回復力)、人間関係の質の向上につながる」と述べている(Emmons, 2007)。

つまり、祈りが「義務」ではなく「感謝の表現」として子どもの中に育まれるならば、それは宗教的実践という枠を超えて、子どもの心の成長や精神的な健やかさに寄与する営みとなる。

さらに、発達心理学者エリク・エリクソンの理論によれば、自我同一性(アイデンティティ)の確立において重要なのは、幼少期から青年期にかけて、自分自身の価値観や信念に気づき、それを自分の言葉で選び取る過程である(Erikson, 1963)。

そうであるならば、親の信仰が子どもにとって「自分のもの」として受け入れられるためには、祈りや信仰にまつわる会話が、押しつけではなく、開かれた対話のかたちで存在する必要がある。

たとえば「なぜお祈りするの?」という問いに、すぐに答えを教えるのではなく、「あなたはどう思う?」と、問いを一緒に抱えてみるような関わり方。

そうした対話の中にこそ、子どもが自分の感じ方を言葉にし、信仰との関係を「生きた経験」として育んでいくための土壌があるのではないだろうか。

体験談:押しつけと寄り添いのあいだ

「なんでうちはやるの?」――その問いには、子どもなりの戸惑いと、自分の居場所を探す小さな叫びが含まれていたのかもしれません。

私は『正しさ』を伝えようとして、つい『祈ることの意味』を説明しそうになった。

でもその晩、私はただ『今日は何が楽しかった?』とだけ聞いてみました。

それは、正しさではなく、つながりから始める問いでした。

息子が言った「キャッチボール」という言葉に、祈りではなくとも、感謝の気持ちが芽生えていたような気がしました。

信じることは強制できない

「信じる」という行為は、本来、誰かに「させる」ものではない。

それは、心の奥で静かに芽生えるものであり、「信じたい」と思えるような関係性や経験の中から、自ずと立ち現れてくるものだ。

宗教社会学者トーマス・ラックマン(Thomas Luckmann)は、宗教とは制度や儀礼にとどまるものではなく、むしろ「日常生活の中で意味を見出していく営み」であると述べている(Luckmann, 1967)。

だとすれば ―― 子どもに祈りの言葉を覚えさせることや、形式を守らせること以上に大切なのは、親子の日々のやりとりの中で、自然と感謝やつながりを感じ取れる経験を重ねていくことなのではないか。

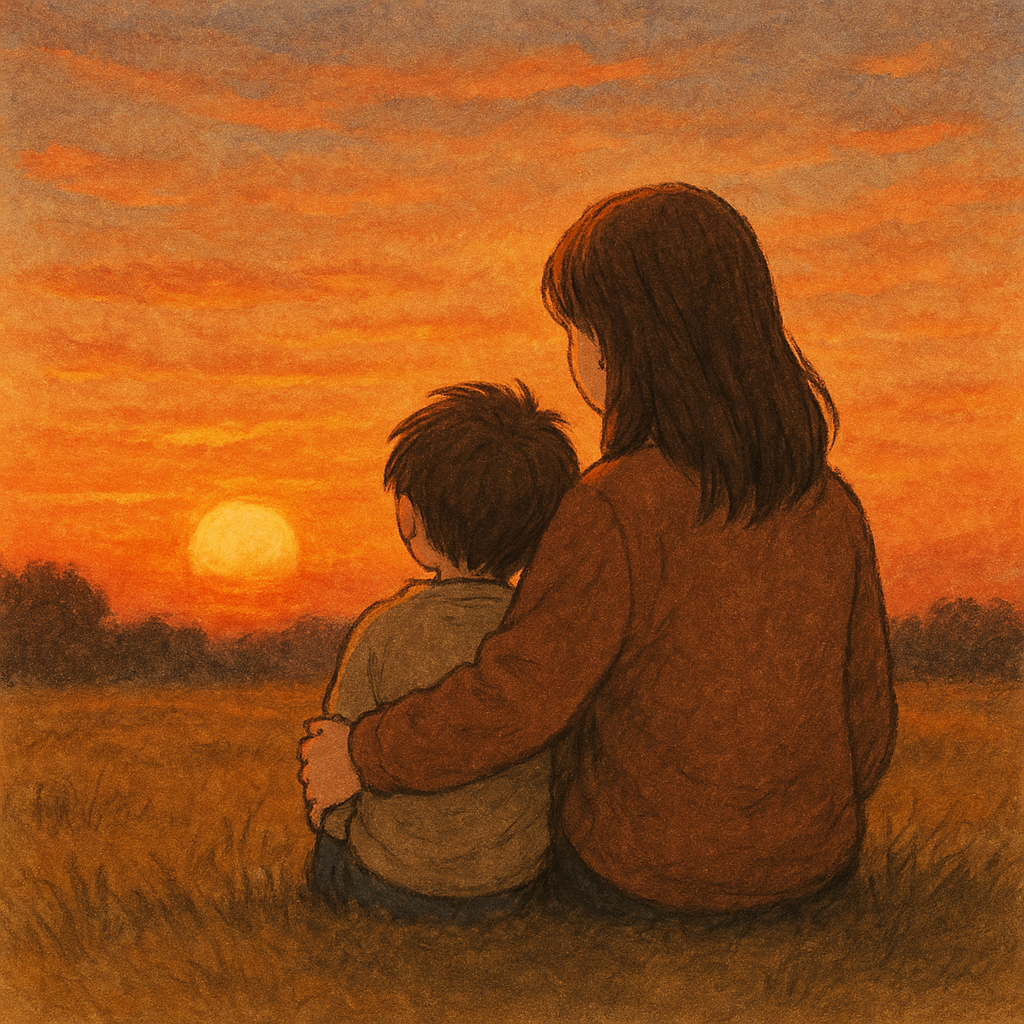

たとえば、夕暮れ時のキャッチボールや、食卓で笑い合うひととき、そんな時間の中にこそ、「祈るような気持ち」は静かに宿っている。

それは宗教的な形式ではなく、生きた実感としての信仰――子どもが「ありがとう」と心から思える体験が、信仰の土台となるのかもしれない。

生活と祈りのあいだにある、静かな信仰——そして心の対話へ

「学校では祈らないのに、家ではやる。それって変じゃない?」

そんな問いを子どもから投げかけられたとき、「それぞれの場所には、それぞれ大切なやり方があるんだよ」と、そっと返すことができたなら——

それはすでに、“多様性の中で祈る力”を、私たちが子どもに伝えている証なのかもしれない。

けれど、親である私たち自身もまた、しばしば葛藤する。

「この伝え方でよかったのか」

「押しつけになっていないか」

「そもそも私は、どう信じているのか」

そんな問いに出会ったとき、心の中で堂々巡りしてしまうこともある。

信仰を伝えるとは、「正しさ」を教え込むことではなく、ともに迷い、考え、問い続けながら歩んでいくことなのだろう。

そして、ときにはその「ともに歩む」相手が、家庭の外にいてもいい。

心理カウンセリングは、信仰と教育、親子関係の狭間で揺れる心を、誰にも否定されずに話せる場所だ。

「宗教を大切にしているからこそ、つらい」

「愛しているからこそ、押しつけになってしまう」

そんな思いを、そっと言葉にすることは、信仰や親子のつながりを“壊す”のではなく、“整え直す”第一歩になるのかもしれない。

子どもと祈るように、自分の心とも静かに対話してみませんか。

それがきっと、「信じること」を、もう一度、自分の足元から始めるということなのだと思います。

📚 参考文献

- Emmons, R. A. (2007). Thanks! How the New Science of Gratitude Can Make You Happier.

- Erikson, E. H. (1963). Childhood and Society.

- Luckmann, T. (1967). The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society.

コメントを残す