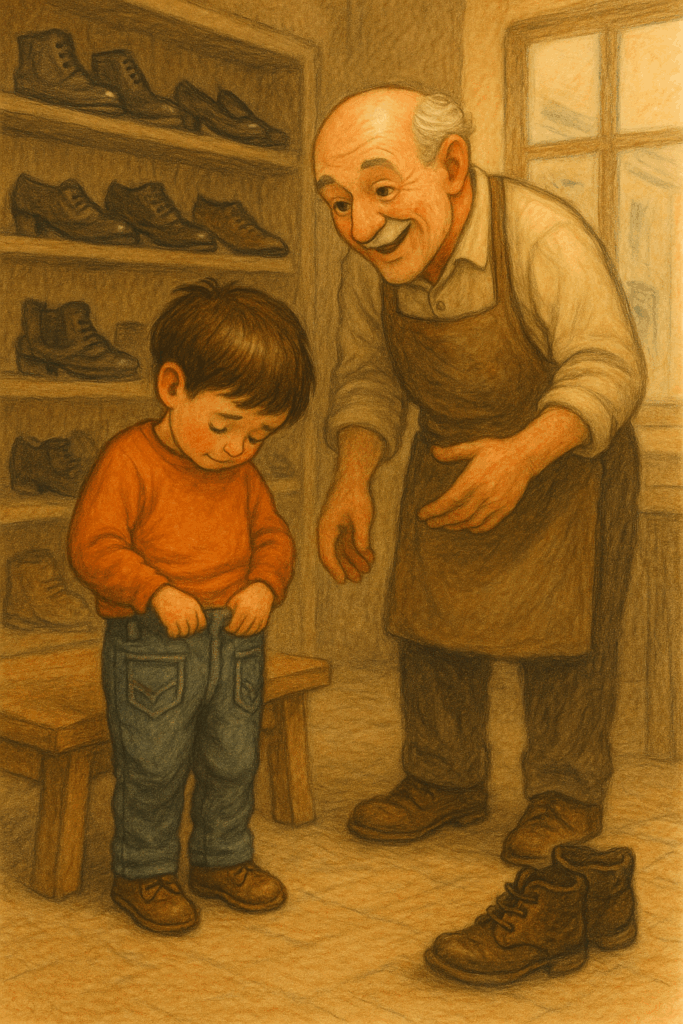

「ズボンが後ろ前だよ」――店員のひとことに感じた違和感

「ズボン、後ろ前だよ。反対だよ。かわいいね」

コンビニの店員が息子に声をかけました。

よくある日常の一コマです。

子連れだし、ちょっと声かけてみようと、思ったことをそのまま口にした、そんな軽やかなやりとりです。

5歳の息子は、恥ずかしそうにズボンの前側になっていたチャック部分を、シャツでそっと隠していました。

その状況に、私はただ微笑んでいました。

せっかく子どもが自分でズボンを履いたのに、反対だったねと間違いを指摘するようなことはしたくない。

5歳ごろは、恥ずかしさ、秘密、そんな感情や意識が芽生えてくる時期です。

けれども、店員の気づきに反発して自分で履いたからいいんですと、波風立てることも、店員に同調して、間違えちゃったねと、重ねて子どもに指摘することもしたくありませんでした。

心の奥では小さな反発が湧いていたものの、なぜそう感じたのか、その時はまだうまく言葉にできなかったのです。

子どもの服装の“正しさ”を指摘することは、大人にとってはちょっとした気づかい、よかれと思って言ったことなのでしょう。

たしかに、ちゃんとすること、人から見て恥ずかしくないようにしたいものです。でも私には、何か大切なものを見落としているように思えたのです。

それは、息子が「自分で起きて」「自分で着替えて」「自分の足で一歩を踏み出した」――ズボンを履くプロセスを見ていたからこそでした。

ズボンが後ろ前だったかどうかよりも、「自分でやった」ことのほうが、どれほどの成長でしょう。

間違いよりも大切なこと―バンデューラの自己効力感

心理学者アルバート・バンデューラ(A. Bandura)は、「自己効力感(self-efficacy)」という概念を通じて、「自分にはできる」という感覚が人の行動や動機づけに大きな影響を与えることを示しています。

子どもは、自らの行動が結果を生む経験を通して、「できた」「できるかも」という感覚を育んでいきます。

たとえズボンの前後を間違えたとしても、自分で着られたという事実こそが、その一歩なのです。

この視点は、外国につながる子どもたちを支援するうえでも欠かせん。

彼らの多くは日本語を第二言語として獲得する過程にあり、生活言語(BICS)と学習言語(CALP)のギャップに直面しています(Cummins, 2001)。

家庭や遊び場では流暢に話しているように見えても、学習場面では言葉に詰まる――そんな“沈黙”を、大人はつい「理解していない」「怠けている」と誤解してしまうことがあります。

「自分でやった」という、見えない小さな一歩を見守るまなざし

発達心理学者エリク・エリクソン(E. Erikson)の発達段階理論によれば、幼児期の課題は「自律性 vs 恥・疑惑」とされています。

自分でやってみたいという欲求が尊重されるとき、子どもは自分への信頼感を育てていきます。

しかし逆に、「間違っているよ」「恥ずかしいよ」と無意識に否定されたとき、その芽は閉じてしまいます。

外国につながる子どもたちは、言葉だけでなく、文化的な「ふつう」や「正しさ」にも向き合っているのです。

ズボンが後ろ前というのは、ただの服を着られたかどうかという話だけではなく、「自分がどう見られるか」という感覚、つまり他者視点の獲得と、自己評価の交差点でもあるのです。

「ちゃんと着ること」よりも、「ズボン反対だよ」と言いたくなるときでも、「今日は自分で着替えたんだね」と声をかけられることかもしれません。

それは、“評価”ではなく、“信頼”に根ざしたまなざし。

子どもが「間違えた自分」ではなく、「挑戦した自分」を誇れるように――。

私たちは日々、そんなまなざしを贈り続けたいものです。

参考文献

- Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. W.H. Freeman.

- Cummins, J. (2001). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Multilingual Matters.

- Erikson, E. H. (1950). Childhood and Society. Norton.

コメントを残す