「上手だね」と言えないときの戸惑い

子どもがたどたどしく音読したり、漢字のバランスが不安定だったりすると、「まだ上手とは言えない」と感じてしまうことがあります。

無理に「よくできたね」と褒めようとすると、どこか白々しく感じたり、嘘をついているような違和感に戸惑うこともあります。

しかし、その感情は、誠実に子どもと向き合おうとする親の願いの表れです。

沈黙期とは?──話さないのではなく、育っている時間

とくに「外国につながる子ども」や第二言語を学ぶ子どもには、言葉がうまく出ない「沈黙期」があります(Krashen, 1985)。

この時期、この瞬間というのは、話さない時期ではなく、言語を内側で吸収し、理解を深めている大切な時間なのです。

不安や恥じらい、自信のなさなどが、言葉ではなく沈黙として現れているのです。

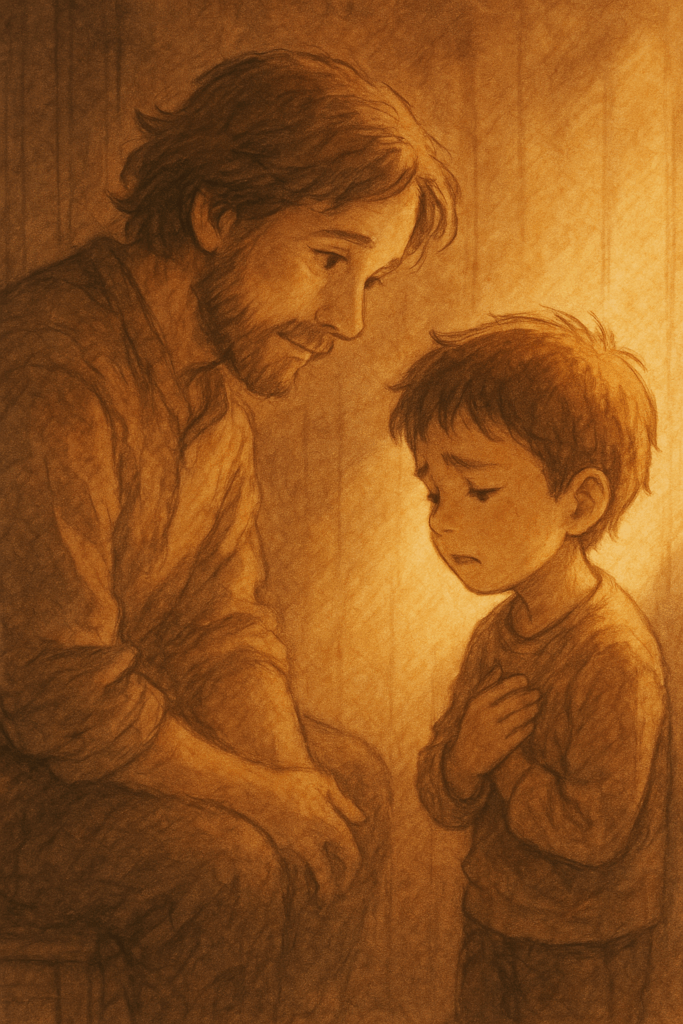

褒めることは、評価ではなく“共感”

この時期に大切なのは、結果を評価するのではなく、子どもが何を感じ、どう取り組もうとしているかを受け止めるまなざしです。

心理学者カール・ロジャーズが述べた「共感的理解」は、相手の内的世界に寄り添う姿勢であり、「上手だね」という評価ではありませんでした。

「ちょっと緊張してたけど、一生懸命読もうとしてたね」「この漢字のこの線は、カッコよく書けてたね」といった気持ちへの共感が、子どもに安心感を与えます。

「褒めたら成長しない?」という誤解

「ここで褒めたら満足して成長しないのでは?」という疑問がわくこともあります。

しかし、内発的動機づけ理論(Deci & Ryan, 1985)によれば、人は外からの評価ではなく、自分なりの意味づけによって行動を続けようとします。

ヴィゴツキー(Vygotsky, 1934)は、学びは他者との関係の中で育つと説きました。

沈黙期の子どもにとって、安心できる他者の存在が、やがて言葉を取り戻すきっかけになります。

「あなたのがんばりを見ているよ」というまなざしこそが、心理的安全性となり、子どもの挑戦を支える力になるのです。

終わりに──「できる・できない」を超えて見つめる力

子どもの沈黙の中には、見えない努力があります。「おとうさん、みて」「できたよ」と言っていた頃のように、誰かに見てほしい、伝えたいという思いが、今も静かに息づいているのです。

だからこそ、焦らず「ことばになる前のがんばり」に光をあて、「できる・できない」ではなく、「やろうとしていた姿勢」に目を向けることが大切です。

「今は話せなくても、わからなくても、それでも信じているよ」──そのまなざしが、沈黙の中にある子どもにとって、何よりも温かく力づよい“ことば”になるのです。

本当に大切なのは、今できなくても信じること。

将来できるようになるはずと期待するのでもなく、たとえこの先できるようにならなかったとしても、それでもあなたを信じているという姿勢です。

では、何を信じるのでしょうか?

それは、子どもの“成果”や“能力”ではなく、今、この子が、わからないながらも、言葉にならないがんばりを続けていること、

焦って目に見える結果を求めすぎず、「できる・できない」という尺度を手放して、その子なりの「やってみようとした気持ち」や「やろうとした姿勢」に目を向けるまなざし、

たとえ言葉にならなくても、子どもはその時、その時を精一杯生きています。

だからこそ、結果ではなく、その瞬間、瞬間を信じること。

その時、その時の気持ちを信じること。

それが、沈黙期の子どもにとって、最もあたたかな「応援の思い出」になるのだと思います。

コメントを残す