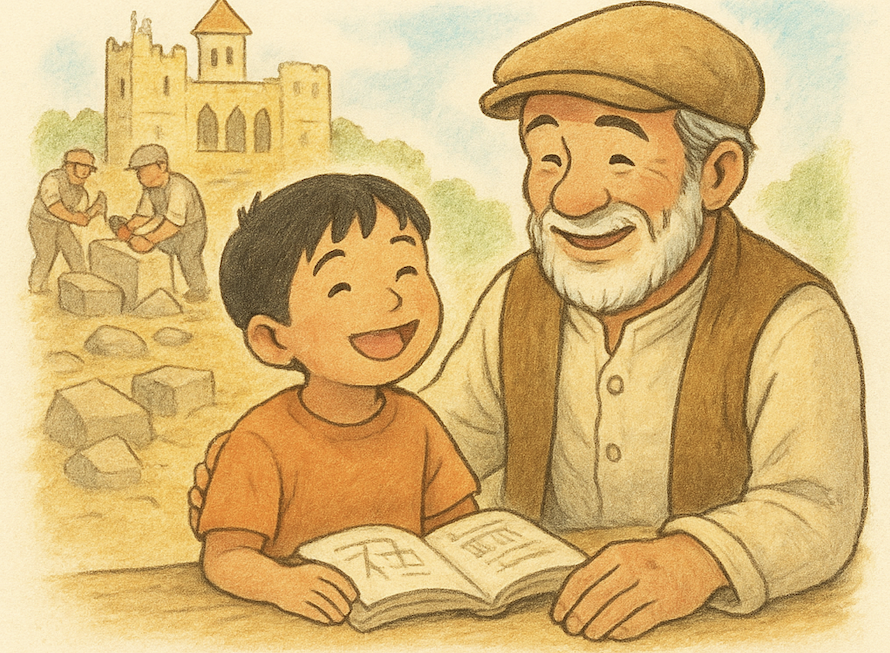

建築現場の石大工のたとえ

「私は、大切な建物を建てているのです」

「3人の建築現場の石大工」の例え話をご存じでしょうか。

ある建築現場で働く石大工の3人に「何をしているのですか」と尋ねると、

最初の石大工は、「石を切っています」と答えました。

次の石大工は、「給料を稼いでいます」と答えました。

冒頭は、3人目の石大工の言葉です。

この3人目の言葉には、自分の行為の先にある“意味”を見つめるまなざしがあります。同じ仕事をしていても、その意味をどう感じるかで、見える景色は大きく変わります。

けれど、最初から誰もが3人目の石大工のように考えられるわけではありません。まして小学生の子どもにとって、「目的」や「意義」を見通すことはまだ難しいでしょう。私たち大人もまた、時に1人目や2人目の石大工のように、目の前の“やるべきこと”に追われてしまいます。目標をズラさず忘れずに目の前のことに取り組むのは難しいものです。

だからこそ、大切なのは「3人目の石大工のようになろう」と子どもを誘導したり引っ張ったりすることではなく、その視点に少しずつ近づいていく道のりを、共に歩むことではないでしょうか。

学習を通して育つ心

なんで勉強するの?という問いに答えにくいように、学校で学ぶことそれ自体が直接的に生活や将来の職業に役立つことを実感することは少ないかもしれません。

ましてや、外国につながる子どもたちにとっては、日本語の教材に親近感を持って取り組むことには時間がかかるでしょう。

たとえば、漢字。

漢字には、美しさや形のかっこよさ、一文字で複数の意味をもつ奥深さといった特徴があります。けれど、その美しさを達成するためには、アルファベットを書くときとは異なる、位置やバランス、「とめ・はね・はらい」などの多くの注意点があります。

保護者や支援者にとっては、「小学校の漢字くらいはできないと困る」「テストでいい点を取るため」という思いがあります。ところが、その思いが膨らんで、いつの間にか、”できる・できない”にお手本と近いかどうかという点に偏ってしまうことがあります。

発達の段階で、注意力(認知能力)や筆圧がまだ十分育っていないこともあります。書字はそもそも負担や抵抗のある作業です。それでも、親として、支援者として「ちゃんと指導している」と見られたい気持ちも、多少あるのかもしれません。

けれど、本当の願いは、子どもが日本語や漢字に親しみ、生活の中で読み書きに困らないこと。そして、間違いを恐れずに取り組む姿勢であったり、自分の考えや気持ちを言葉で表現し、他者の気持ちを理解することにあるのではないでしょうか。

異なる文化の中で生きる子どもたち

外国につながる子どもたちは、二つ以上の文化の間で生きています。家庭では母語が響き、学校では日本語が主になります。

エリクソンの発達理論で言えば、こうした葛藤は「自我同一性(アイデンティティ)」の発達課題の一部でもあります。異なる文化の中で揺れながらも、「どちらの自分もここにいていい」と感じられることが、心の安定と成長の基盤になります。

家庭と社会、親の価値観と友人関係――そのどちらも大切にしながら、子ども一人ひとりの発達段階に応じて、「私は誰なのか」「どこに属しているのか」アイデンティティを形成していきます。

心の拠りどころをつくる

大切なのは、できるように“させる”ことではなく、“そばにいる”ことなのかもしれません。

ロジャーズの言う「無条件の肯定的関心」や、ボウルビィの「安全基地(secure base)」という概念が示すように、

人は安心して受け止めてもらえる関係の中でこそ、自ら学び、挑戦する力を取り戻します。

できたらいい、でもできなくてもいい。できなかったら、一緒にやってみる。

できそうにないなら、少し戻って一緒に考える。大切なのは、できるように“させる”ことではなく、“そばにいる”ことなのかもしれません。

結果として、できるようになるかもしれない。できないかもしれない。

でも、子どもが失敗したときも、ただ見守ってくれる人がいる。

その安心感が、「もう一度やってみよう」という気持ちを育てます。できなかったとしても、見守っていてくれた思い出になることでしょう。

外国につながる子どもたちの中には、「間違えたくない」「変に思われたくない」と感じて、自分を抑えてしまう子も少なくありません。

そんなとき、そばにいる大人が「間違えても大丈夫」と伝えるだけで、心は少しずつほどけていきます。

それは目立たない行為ですが、心の安全基地(secure base)をつくる大切な時間です。

「拠りどころ」とは、誰かが安心して立ち戻れる場所のことです。

三人の石大工の話を思い出すたびに、私はこう感じます。

教育や支援に関わる人も、子どもも、皆が一緒に「拠りどころ」を築いているのだと。

漢字の「とめ・はね・はらい」ができるようになることだけではありません。テストで良い点を取ること、良い学校に進むことだけでもありません。

それは、自分の考えや思いを言葉にし、他者の思いを受けとめながら、人とのつながりを育てる営みです。

そう考えると、書くことが苦手でも、とりあえず読めること、音声入力やタイピングができることでも十分に価値があります。

はねやはらいが少しくらい違っても、「伝わる」ことの方が大切です。

子どもと向き合うとき、「教える」よりも「共に感じる」

それが、子どもが自分の居場所を見つけ、新しい言葉で世界を描いていくための小さな灯になるのではないでしょうか。

できるようになったことよりも、その道のりを一緒に歩いた時間のほうが、きっと心に残るはずです。

コメントを残す