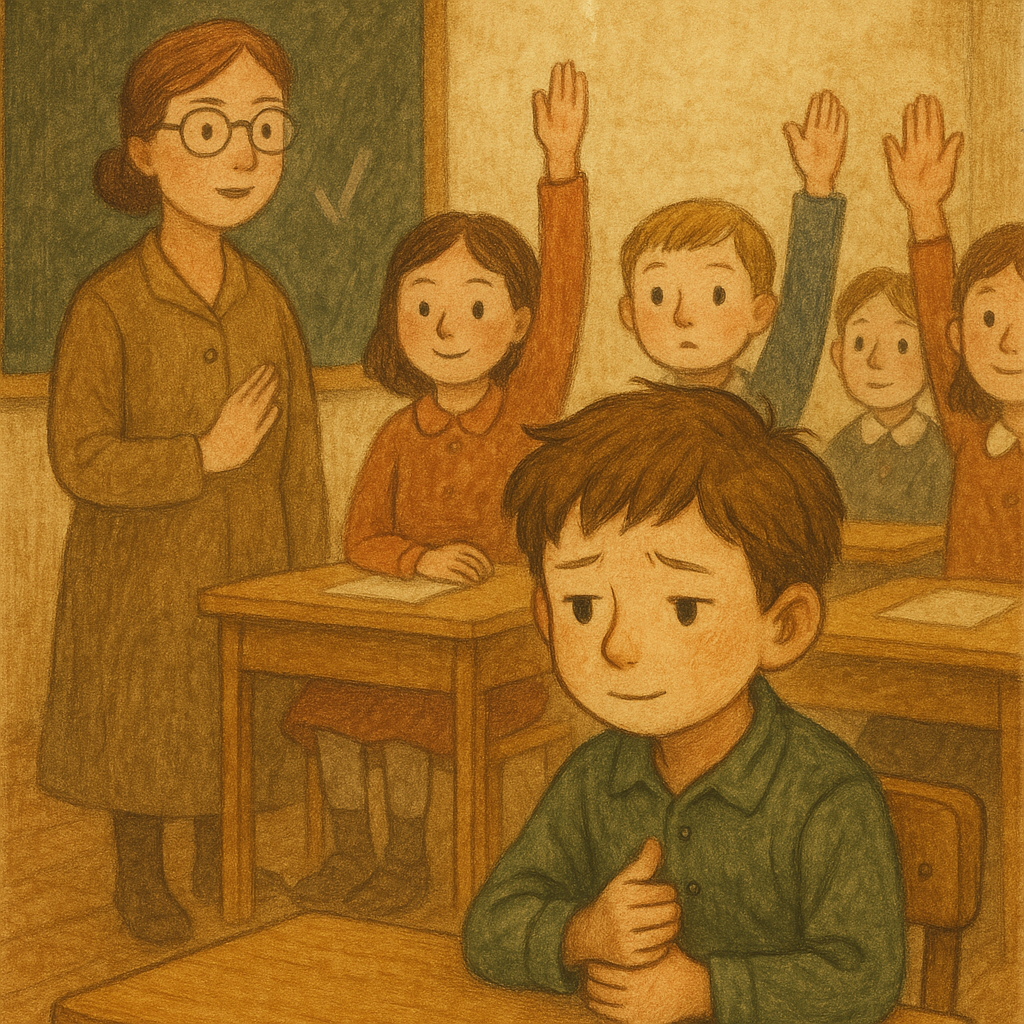

「学校で、先生が言ってたでしょ?」

そう言ってうなずいた子どもは、内容を理解していたわけではありませんでした。

わかっていないのに、わかったふりをする――それは怠けや反抗ではなく、わからないなりにも「仲間でいたい」「取り残されたくない」という、精いっぱいの行動だったのかもしれません。

文化的防衛としての“わかったふり”

外国につながる子どもたちの多くは、日本語を第二言語として学ぶ途上にあります。

家庭や遊び場では流暢に話しているように見えても、教室で使われるような学習言語(CALP)には困難を感じている場合が少なくありません(Cummins, 2001)。

こうした子どもたちは、しばしば次のような“文化的防衛”とも言える行動をとることがあります。

- 会話の流れを止めないように、わかったふりをする。「そうだよね」や、相手の言葉を繰り返して肯定する「〇〇っていいよね」などの応答。

- 「たずねる=わかっていない」と思われたくなくて、あえて黙る。

- 「バカだと思われたくない」という不安から、質問を避ける。

つまり、彼らの“沈黙”や“笑顔”は、仲間外れにならないためのサバイバルスキルなのです。

社会学者アーヴィング・ゴフマン(Goffman, 1959)は、私たちは日常的に「自分という存在を演出している」と述べました。

子どもたちも例外ではありません。

「ちゃんとわかっている自分」を演じることで、集団の中での自分の居場所を守ろうとしているのです。

恥を避ける発達課題としての“わかったふり”

心理学者エリク・エリクソン(Erikson, 1950)は、幼児期から児童期にかけての発達課題として、「自律性 vs 恥・疑惑」および「勤勉性 vs 劣等感」を挙げています。

この時期の子どもは、他者のまなざしを強く意識するようになり、「評価されること」や「仲間でいること」に対してとても敏感です。

特に外国につながる子どもたちは、

- 「意味がわからない」と言ったとたんに評価が下がるかもしれない

- 「間違えたら、恥ずかしい」

- 「この子、まだ日本語ができていない」とレッテルを貼られるのが怖い

- 言葉がわからないから・会話についていけないから、仲間はずれにされてしまう、と心配している

――そんな感覚を、日々小さな決断として引き受けています。

その結果、「質問しない子」「発言しない子」と見なされがちですが、彼らの沈黙は「意欲のなさ」ではなく、「居場所を守るための選択」と言えるでしょう。

間違えたくない、伝えきれないもどかしさ、伝えたことで指摘されたくない気持ち――それらが絡み合う中で、子どもたちは言葉を選び、沈黙を選んでいるのです。

支援者にできること

私たち支援者に求められるのは、「正しく理解しているかどうか」だけを基準に評価しない姿勢です。

「わかっていないのに、どうして聞かないの?」と問うのではなく、「わからないことを、安心して聞ける雰囲気だっただろうか?」と、環境や関係性の側に目を向けてみることが大切です。

伝える力を育むには、追求や問い詰めではなく、橋をかけるような“合いの手”が必要です。

安心して「聞いていい」「わからないと言っても大丈夫」と思える空気こそが、言語的な成長を支える土台となります。

また、言語社会化の研究者エレノア・オックス(Ochs, 1993)は、言語とは単なる情報伝達ではなく、社会的アイデンティティを形づくる行為だと指摘しています。

つまり、「わからない」と言うことは、子どもにとって「自分の立場」や「仲間関係」にかかわる重大な選択なのです。

「わからない」と言えるために

“わかったふり”は、子どもにとっての「武器」であり「盾」でもあります。

その背後には、不安や努力、そして誤解されたくない、仲間外れにされたくないという切実な願いが隠されています。

私たちがその背景に気づいたとき、それはもはや「正すべき行動」ではなく、「理解されるべき心の動き」として見えてくるでしょう。

- 「わからないと言っていい」

- 「間違えてもいい」

- 「質問しても注意されない」

- 「たどたどしくても、急かされない」

――そんな安心感が、子どもにとっての“学びの力”を育む土壌となります。

そのまなざしを、私たちは日々、贈り続けていきたいものです。

参考文献

- Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. W.H. Freeman.

- Cummins, J. (2001). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Multilingual Matters.

- Erikson, E. H. (1950). Childhood and Society. Norton.

- Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life.

- Ochs, E. (1993). Constructing Social Identity: A Language Socialization Perspective. Research on Language and Social Interaction.

コメントを残す