フィリピン人の妻の家族の新年の集まりに参加する機会がありました。

お正月の親戚の集まりです。

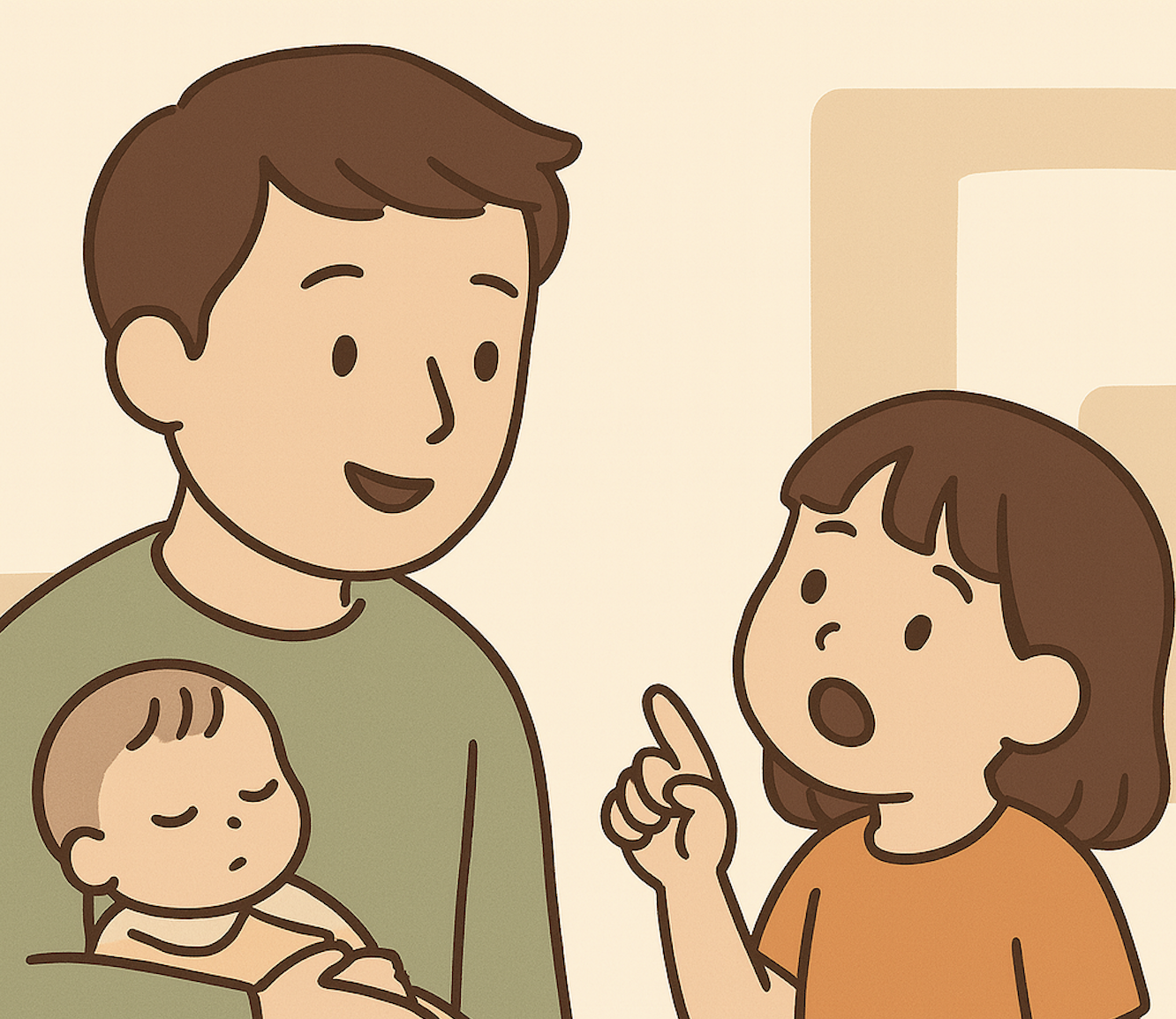

私は、あいさつもそこそこに、当時まだ1歳だった自分の子どもを連れて、いとこやはとこにあたる親戚の子どもたちと一緒に遊んでいました。

みんな笑顔で、手作りの料理の香りと、外の強い陽射しが混ざり合うなか、どこか懐かしいような感覚を覚えていました。

そのなかの7歳くらいの女の子に、

「あなたの名前は?」

と聞かれたのです。

私は、「〇〇(妻の名前)の夫だよ」と言いましたが、彼女はすぐに返します。

「奥さんの名前は聞いてないよ。あなたの名前は?」

そのとき、私は少しどきりとした。

彼女にとって、私が“誰の夫”であるか、“どういう親戚”であるかを聞いているのではありませんでした。

遊ぶ時にどう呼ぶかが重要で、この一緒に遊んでくれる、この目の前の人間が“誰なのか”を知りたかっただけのようでした。

振り返ってみて、この小さな対話の中に、支援や教育の現場でも見落とされがちな視点があるように思いました。

私たちは子どもと向き合うとき、“関係の肩書き”で語っていることが多いのではないでしょうか。

「〇〇くんのパパ」「△△の先生」「外国につながる子」――呼び方には、いつも関係性や所属の名札がついています。

ですが、その時すでに、私たち大人は子どもの前から“個人”としては遠ざかっているように思います。

実は、子どもに「勉強しなさい」「がんばりなさい」と言うときも同じ構造があるように思いました。

さらには、学校に行けない・行かない子どもに「どうして学校に行きたくないの」と応答する時も。

私たち大人は社会の側にあって、正解を知っていて、正解を知らない(と思っている)子どもに対して言ってしまっているのです。

それは無意識になされます。子どもにとっては正解を知りたいわけでも、教えて欲しいわけでもないのかもしれません。

そんなことは、当たり前なのでしょうか。

適応ではなく支援という言葉は、一定のラインへの到達や枠への当てはまりが期待され、それは、多くの場合「先生」「親」「支援者」という立場からの言葉によってなされます。

子どもが求めているのは、本当は、立場からの指示や指導ではなく、自分という存在を見て、認めてくれているかどうか、なのかもしれません。

本来は、その対象の「個」が土台なのでしょう。

つまり、立場やどこに属している人かではなく、「どんなまなざしで自分に関わってくれる人か」が問われているのです。

一対一の個としての出会いが、子どもにとっての安心や信頼の出発点になるのです。

だから、何時間も勉強に付き合って、教えたりしたことよりも、短い時間でも子どもと一緒に子どもがやっている・やりたい遊びを一緒にやったことの方が、子どもの記憶に残って、楽しい思い出となるのでしょう。

特に、外国につながる子どもたちの支援では、この「個としての関係」が重要です。

彼らは家庭、学校、地域といった複数の文化や価値観の中で生きています。

彼らが文化や所属を移動する際には、切り替えや適応を求めれるため、「〇〇人の子」「外国につながる子」といったカテゴリーでくくられるだけではアイデンティティを丁寧に理解することはできません。

支援の場では、“属性”や“背景”を理解することも大切であることは間違いありません。

その属性や背景だけでなく、そこから「この子どもはどういう子どもなのか?」と理解しようとするまなざしが、両輪として重要だと思います。

アセスメントを単なる情報ではなく、「この子どもはどういう子どもなのか?」という理解と合わせて、生きた情報として連動してとらえる必要があるのです。

それは、所属や文化や言語を超えて“あなた自身を見たい”という、あの女の子のまっすぐな問いと同じではないでしょうか。

支援者や教師にとっても、「あなたは誰ですか?」という問いは、実は自分に返ってきます。

私たちは、自分を「カウンセラー」「支援員」として定義してしまいがちです。

ですが、子ども自身はわかっていたとしても、その肩書きから醸し出されるような方向性をもった解決を求めているわけではなさそうです。

その人がどんな声で話し、どんな目で自分を見て、どんなふうに一緒に時間を過ごすか――そこからしか信頼が生まれないように思います。

つまり、支援とは「制度としての援助」ではなく、誰かと誰かが出会うことを大切にする関係性の技術なのです。

一緒に遊ぶこと、話を聴くこと、笑い合うこと。その“共にある時間”の中で、子どもは少しずつ「ここにいていい」「自分のままで大丈夫」という感覚を取り戻していきます。

そして、その安心の土台があってこそ、学習支援が届きます。

子どもが「あなたの名前は?」と問うとき、それは、“あなたと私の間に橋をかけたい”という小さな祈りなのかもしれません。

名前を呼び、呼ばれる関係の中で、人は“誰かと共にいる”ことを思い出すのです。

コメントを残す